Mi chiamo Massimo, ma molti mi hanno conosciuto solo attraverso il suono. Forse è giusto così. Le parole mi sono sempre sembrate troppo lente, troppo goffe, troppo piccole per contenere quello che avevo dentro. Il sax, invece, no. Il sax era un varco, una ferita aperta, un grido che non sapevo trattenere.

Sono nato a Roma, nel ’57, in un quartiere dove la vita non chiedeva permesso. Monte Mario era un miscuglio di voci, motorini, bestemmie, risate, e io ci stavo dentro come un bambino che ascolta tutto e non capisce niente, ma sente. Sente forte. Forse è lì che ho imparato il ritmo: dal caos, dal respiro della città, dai passi che risuonavano nei vicoli come una batteria sgangherata.

Il giorno in cui ho preso in mano un sax contralto, ero poco più che un ragazzino. Non ricordo chi me lo mise tra le braccia, ma ricordo la sensazione: come se qualcuno avesse finalmente trovato la chiave per aprire una porta che avevo dentro da sempre. Da quel momento non ho più smesso. Non studiavo il sax, lo divoravo. Parker era il mio Vangelo, Bird il mio santo patrono. Copiavo i suoi assoli fino a farmi sanguinare le dita, ma non era imitazione: era fame. Fame di capire come si fa a volare senza cadere.

A tredici anni ero già nei locali. Troppo piccolo per bere, troppo grande per non capire che la musica era l’unico posto dove mi sentivo vivo. Entravo nei club con il sax in mano e la timidezza addosso, ma bastava il primo chorus per dimenticare tutto. Quando suonavo, sparivo. Non c’era più Massimo, non c’era più il mondo: c’era solo un fiume di note che mi attraversava e mi portava via.

Roma cominciò a parlarmi dietro. “C’è un ragazzino che suona come un demonio.” Io non mi sentivo un demonio. Mi sentivo fragile, come un bicchiere sottile che vibra al minimo tocco. Ma sul palco diventavo un’altra cosa. Il sax mi trasformava. Era il mio corpo vero, quello che non tremava, quello che non aveva paura.

Gli anni passarono veloci, come passano le notti quando non vuoi che finiscano. Incisi dischi, suonai con musicisti che avevo sempre guardato dal basso, e ogni volta che salivo sul palco avevo la sensazione di essere sul bordo di un precipizio. Ma era un precipizio che amavo. Il jazz non è una musica: è un rischio. È buttarsi senza sapere dove si atterra. Io mi ci buttavo ogni volta.

Fuori dal palco, però, era diverso. La vita mi pesava addosso come un cappotto bagnato. Ero timido, vulnerabile, sempre in bilico. Cercavo nel sax una salvezza che non trovavo altrove. E quando la musica non bastava, cercavo altrove quello che credevo mi mancasse. La droga entrò nella mia vita come una bugia gentile: ti promette sollievo, ti dà solo catene. Ma io non ero un eroe, non ero un santo. Ero un uomo che cercava di respirare.

Eppure, anche nei momenti più bui, bastava che sollevassi il sax per tornare a essere me stesso. Il suono usciva da solo, come se sapesse la strada meglio di me. Era rabbia, era amore, era paura, era tutto quello che non riuscivo a dire. Ogni assolo era una confessione. Ogni nota, un pezzo di pelle.

Il 23 giugno del ’93 il mio corpo decise che non ce la faceva più. Avevo trentasei anni, ma ne avevo vissuti cento. Non ho visto la mia fine arrivare: è arrivata come arriva l’ultima nota di un assolo troppo lungo, quando il fiato non basta più. Non c’è dramma, non c’è eroismo. C’è solo silenzio.

Ma il suono no. Il suono resta.

Non so perché quella sera mi tremassero le mani più del solito. Forse era il caldo di Roma, forse era la stanchezza, forse era che sentivo qualcosa nell’aria, come se il mondo avesse deciso di stringersi tutto in quel piccolo locale fumoso. Entrai con il sax sotto il braccio, come sempre, ma quella volta mi sembrò più pesante. O forse ero io a essere più leggero, come se stessi per staccarmi da terra.

Il pubblico parlava, rideva, beveva. Nessuno sapeva che stavo per suonare la mia vita intera. Nemmeno io lo sapevo, ma il sax sì. Lui lo sa sempre prima di me.

Attaccai con un suono sottile, quasi timido, come un bambino che mette il naso fuori dalla finestra per la prima volta. Era San Lorenzo, erano le voci dei vicoli, erano i motorini che sfrecciavano come linee di basso impazzite. Ogni nota era un ricordo: mia madre che mi chiama dalla cucina, mio fratello che ride, la radio che gracchia un jazz lontano, come un presagio.

Il pubblico smise di parlare. Non perché fossi bravo, ma perché stavo raccontando qualcosa che non si può ignorare. Stavo raccontando l’inizio.

Il sax prese fiato e si fece più audace. Ero io a tredici anni, con il contralto in mano e gli occhi spalancati davanti a Bird. Le note correvano, inciampavano, si rialzavano, come facevo io nei primi club dove mi lasciavano suonare. Troppo piccolo per capire il mondo, troppo grande per non sentirlo esplodere dentro.

Il pianista mi guardò come per dire: “Dove stai andando?”. Non lo sapevo. Ma sapevo che dovevo andarci.

Il ritmo cambiò. Entrai in un assolo feroce, un fiume in piena. Era la mia giovinezza, quando tutto sembrava possibile e impossibile allo stesso tempo. I dischi, i concerti, le notti infinite. La gente che mi chiamava “genio”, come se quella parola non fosse una condanna. Io suonavo per non pensare, suonavo per non cadere, suonavo perché era l’unica cosa che sapevo fare senza farmi male. O almeno così credevo.

Il pubblico era immobile. Qualcuno aveva gli occhi lucidi. Io no. Io ero troppo dentro al suono per vedere.

Poi arrivò il momento che temevo. Il sax si fece scuro, ruvido, come un respiro spezzato. Era la parte della mia vita che non avrei mai voluto raccontare, ma la musica non mente. Le note uscivano storte, ferite, come se cercassero un appiglio e non lo trovassero. Era la solitudine, la notte, la droga che promette pace e porta solo silenzio.

Il batterista rallentò, come se volesse tendermi una mano. Io la presi, ma solo per un attimo. Poi tornai a cadere.

Il locale era diventato un tempio. Nessuno respirava. Io sì, ma a fatica. Ogni nota era un pezzo di me che si staccava e volava via. Non stavo più suonando un concerto: stavo chiedendo perdono. A chi, non lo so. A me stesso, forse. A chi mi aveva voluto bene. A chi aveva creduto che sarei durato più di così.

Il sax piangeva. Io no. Io ero oltre.

Poi arrivò l’ultima nota. La sentii nascere in fondo al petto, come un soffio, come un ricordo che non vuole andarsene. La lasciai uscire piano, senza fretta, come si lascia andare una persona amata. Era la fine del concerto. Era la fine di tutto.

Quando il suono si spense, il pubblico rimase in silenzio. Non un applauso. Non un respiro. Solo silenzio. Il silenzio che arriva quando una storia è finita e nessuno sa cosa dire.

Io abbassai il sax. E in quel gesto c’era tutta la mia vita.

Una vita breve, bruciante, stonata, meravigliosa.

Una vita che, per una notte, era stata musica.

Resta nei dischi, resta nei ricordi di chi mi ha ascoltato, resta in ogni ragazzo che prende un sax e cerca di capire come si fa a bruciare senza consumarsi. Io non ho avuto il tempo di diventare vecchio. Sono rimasto un ragazzo che suona come se il mondo stesse per finire. Forse è per questo che qualcuno ancora mi ascolta.

Io sono stato il mio sax. E finché qualcuno premerà play, io continuerò a respirare.

Il film Easy to Love è visibile su RaiPlay:

https://share.google/JjW6IFeLhRW1wurfN

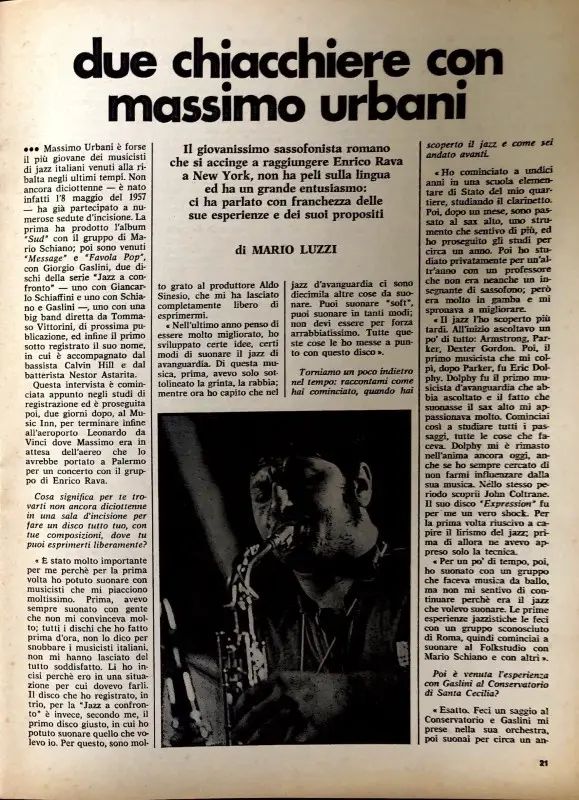

Il concerto a Palermo con il quartetto di Enrico Rava avvenne il 15/11/1974 presso il Club del Brass Group in via Duca Della Verdura. Il quartetto era composto da Enrico Rava, Massimo Urbani, Calvin Hill e Nestor Astarita.

link alla recensione

https://centrostudi.brassgroup.it/jazz-bruciante-di-enrico-rava/

"Mi piace"Piace a 1 persona

Ah, Mario Luzzi…. avercelo uno così oggi…. Milton56

"Mi piace""Mi piace"